遠州流と武家茶道

遠州流とは?

「格より入り、格より出る」

遠州流とは、江戸時代初期の大名茶人で総合芸術家として有名な小堀遠州を流祖とする日本を代表する武家茶道です。流祖以来440年の歴史を持ち、格式ある茶道として今日まで受け継がれています。

遠州流茶道の真髄は、『綺麗さび』と称されます。それは従来の『わび・さび』の精神に、美しさ、明るさ、豊かさを加え、誰からも美しいと云われる客観性の美、調和の美を創り上げたことにあります。

遠州流茶道は、「格より入り、格より出る」ことを修養の基本としています。これは、常に基本に忠実な実行と更に創意工夫の精神を大切にして茶道を学んでゆく心を表現する言葉です。

また、「主人は客の心になれ、客は、主人の心になれ」という言葉にあるように、私たちは常に相手の立場に立ってものを考える思いやりの心を「茶の湯の心」として大切にしています。

そして、日本の伝統文化である茶道を、現代から次世代に、正しく伝える理念として『稽古照今』(古を稽えて、今に照らす)を掲げています。 「先人の歴史から良いところを学び、それを現代社会に活かし、新しい創造をする」ことで、私たち遠州流茶道は時代と共に発展していく茶道とその心を育んでいきます。

小堀遠州とは?

江戸の“アートディレクター”

本名・正一(まさかず)。江戸時代初期の大名茶人で総合芸術家。近江国坂田郡小堀村(現滋賀県長浜市)に生まれる。

幼少の頃より、父新介正次の英才教育を受け、村田珠光、武野紹鷗、千利休、吉田織部と続いた茶の湯の本流を受け継ぎ、徳川将軍家の茶道指南役となる。

慶長13年(1608年)駿府城作事奉行を務め、その功により諸太夫従五位下遠江守に叙せられ、これより『遠州』と呼ばれる。元和5年(1619年)には、小室藩(滋賀県長浜市)1万2千石の大名となる。

後水尾天皇をはじめとする寛永文化サロンの中心的人物となり、王朝文化の雅の心や海外文化の優れた要素を、独自の審美眼と感性で茶の湯に世界に融合・調和させ、『綺麗さび』という幽玄・有心の独特の世界を創り上げた。これは、精神性を追求した『わび・さび』の世界に、誰もが楽しめる客観性の美を取り入れたもので、「思いやり」や「もてなし」の心を大切にする今日の茶道の基礎となっている。

大名として行政面でも活躍したが、多くの分野で天賦の才を発揮し、後世に名を残し、日本を代表する総合芸術家として語られ、日本のレオナルド・ダ・ヴィンチともいわれる。

行事奉行としては、桂離宮、仙洞御所、二条城、名古屋城、大徳寺孤篷庵、南禅寺金地院など築城、建築、作庭の指導者として、その遺構は今でも私たちの目に触れることが出来る。

書画・和歌・美術工芸品の指導、鑑定にも秀れ、特に美術工芸の面においては、中興名物の選定、高取焼、丹波焼、信楽焼、志戸呂焼、伊賀焼、など国焼の茶陶の指導にも偉大な足跡を残し、今日まで数々の優品を排出し、世に残している。

また、その眼差しは広く世界に向けられ、中国、朝鮮半島、オランダ、東南アジアなど、茶陶の注文にも力を注ぎ、当時としては傑出した国際人でもあった。

豊臣から徳川へという激動の時代を生き抜き、日本の美と系譜を再構築し、新たに近世初頭の明るい息吹と瀟酒を極める美意識を生んだ遠州は、平和な時代へ向けての基礎を築いたといえる。

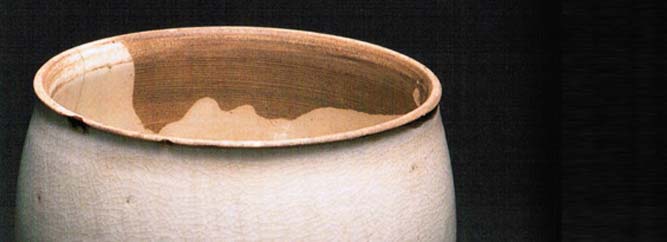

遠州好みの茶道具

自ら意匠を手がけ、国内をはじめ海外にまで発注したこだわりの茶道具をご紹介します。

遠州の好んだ瓢箪型の、もっとも基本となるものです。おそらく遠州の所持していた春慶瓢箪茶入をもとにデザインされたと思われます。

遠州は、国内にとどまらず遠く海外の窯でも好みの道具を焼かせていました。オランダに発注されたこの茶碗の胴に巡らされているのは、小堀家の家紋である七宝紋です。

小堀家歴代

流祖 小堀遠州によって確立された武家茶道の正統な流れを汲み、小堀遠州の茶道を正しく継承する唯一の家系として遠州茶道宗家が存在します。小堀遠州が築いた茶の湯の精神と作法は、歴代の当主によって守られ、今日に至るまで受け継がれています。