八世 小堀政優(宗中)

幕臣に復帰した、小堀家中興の祖

六世小堀政壽の嫡子として近江の小室に生まれ、幼名を「梅之助」と称した。小室の領地が没収されてからは、京都大徳寺孤篷庵で育った。

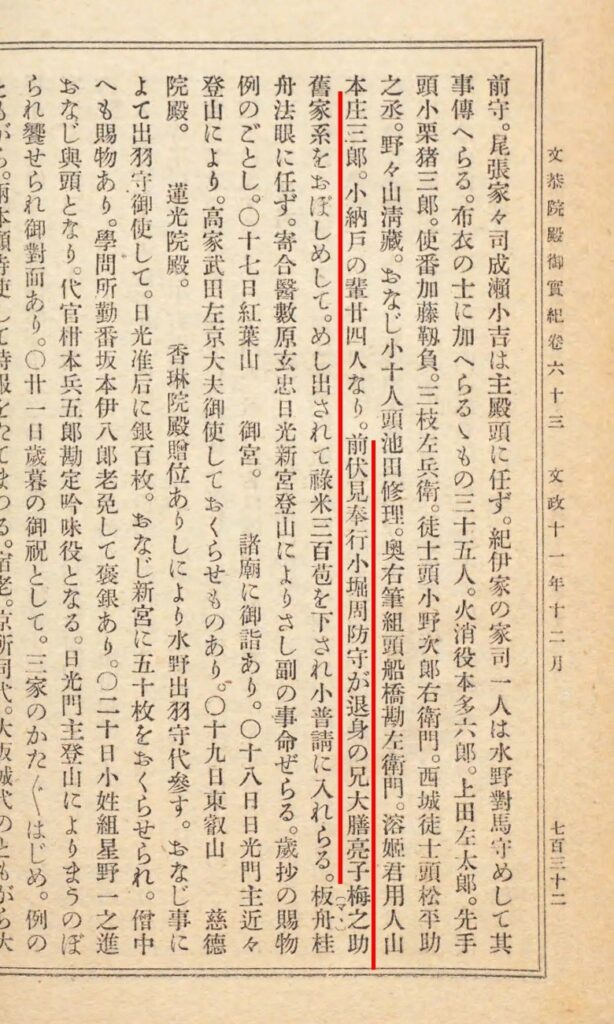

松平定信が失脚した後、田沼派であった水野忠成が徳川家斉の信任を得て老中になり、田沼意次の後を継いだ田沼意正を引き立てて、意正は側用人まで出世する。田沼派の復権により、小堀家も御家再興が許され、四十年という長い浪々の身から、文政十一年(1828)、「前伏見奉行小堀周防守が退身の兄 大膳亮ガ子 梅之助 旧き家系おぼしめして 召出され 禄米三百俵を下され 小普請に入れられる」と幕府の記録(徳川実紀)や「小堀家先祖書」にある通り、小身ながら幕臣として召され、小堀家を再興した。改易時に親戚に引き取られていた遠州以来の諸道具も戻され、茶家としても復活した。天保3年9月23日には、第十一代将軍徳川家斉公に拝謁し、安政4年御先手鉄砲頭(役高1500石)の役職を務めた。

小堀遠州の正統な継承者

孤篷庵で育った小堀宗中は、茶法を小堀家茶頭の富岡友喜や辻宗範に習ったといわれている。辻宗範という人は小堀家の領地であった国友町出身で、幼いころから富岡友喜について茶道だけでなく語学を学んだという。そして文化6年(1809)にその奥義を宗中に再伝授したと伝えられている。

江戸に出てからは、分家の小堀権十郎家と共に茶道の正統を守り続け、弟子をとり、遠州流茶道の伝承に努めた。改易後の小堀宗中の動向を知る数少ない資料として、三春藩(現在の福島県田村郡三春町)大目付役・草川七左衛門の著した「茶之湯之日誌」がある。この日誌には、再興前の小堀宗中の江戸における遠州流の茶会や稽古の様子が記されている。そこには、小堀宗中を「小宗甫候(小堀遠州)嫡孫」と書いていることからも、御家再興前から小堀宗中が小堀遠州の正統な継承者であることが世間に知られていたことがわかる。この日誌には、草川七左衛門が深川富吉町に住んでいた小堀宗中のもとで稽古をし、また築地飯田町にあった小堀権十郎家とも親しく交わり、宗中家と権十郎家の両家を行き来していたことを知ることができる。さらに、2月6日には遠州忌が執り行われていた記事もあり、小堀宗中が遠州流茶道を教えながら伝統を守り続けていたことがわかる。この両家の関係性は再興後にも続き、権十郎家に小堀宗中の次男が養子に入り、権十郎篷露として、幕末の遠州流茶道を支えてきた。

当代一の目利き

幕臣となってからは、大名、旗本、商人など、その教えを受ける者が多く出た。目利きの誉れ高く、尾張徳川家に招かれて、茶道具の分類、整理をした。そして尾張徳川家城代家老の竹腰篷月や横井宗恩など、同家の家臣たちに遠州の茶を伝授。大名では酒井家・松浦家・溝口家・鍋島家との親交も深い。文化人との交流も盛んで、なかでも狩野派•木挽町家の人々とは栄川院典信、養川院惟信、伊川院栄信、晴川院養信、勝川院稚信と四代にわたっての付合いがあった。さらに国焼の指導、流祖 遠州を思わせるような働きをしたところから、遠州流中興の祖といわれている。宗中の門下では、酒井宗雅の茶堂のちに酒井抱一の門下に入った橋本抱鶴、加賀前田公の茶堂の田中孝逸、仙台伊達公の茶堂の渡辺玄敬、上野寛永寺代官の田村尭中、茶器の鑑定に長じ当時第一と称せられた赤塚宗輯、庄内酒井家臣の喜早蔀、和田新兵衛、そして石黒忠悳(ただのり)などが知られている。石黒忠悳は日本で初めての軍医制度を取り入れるなど医療界に大変貢献した人で、宗中、九世宗本に茶を学び、十世宗有、十一世宗明を良く助け小堀家発展のために大いに寄与した。

更に、宗中の業績で、茶道研究上の資料として重要な存在である、『茶道四祖伝書』の編集があげられる。茶道完成期の四人の巨匠である、千利休・細川三斎・古田織部・遠州の茶会記等を分類整理し、四巨匠の茶道に対する考え方、その言動を知るに欠く事の出来ない、資料を作り上げた事である。

本家である証

享和三年(1803)、叔父である七世・宗友が亡くなり、翌年の享和4年(1804)には父・六世宗延も没した。その後、文化3年(1806)九月、浚明院(徳川家治)の二十五回忌法要が東叡山(寛永寺)で営まれた際、宗中が赦免を願い出た記録が廻赦帳に残されている。そこには、次のように記されている。

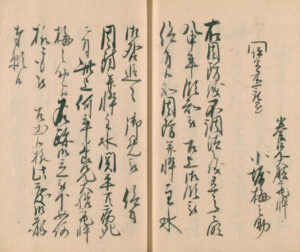

「評定所可座懸。元伏見を小堀和泉守事周防 養兄大膳亮忰 小堀梅之助。右、周防儀不調法之儀有之、天明八申年、領知被召上、御預被仰付候処、周防并忰 主水、御咎口追々御免被仰付、周防并忰主水・関平共病死に付、此上何卒、養兄大膳亮忰 梅之助より名跡御立被下、如何様にも 被召出候様、此度御赦奉存候。」現代語にすると、次のような内容である。

「評定所において審議すべき件。元伏見にて仕えておりました小堀和泉守こと周防、その養兄・大膳亮の子息小堀梅之助。右の周防は、不始末を起こしたため、天明8年(1788)に領地を召し上げられ、預け置きの処分を受けました。その後、周防とその子主水(政登)は、それぞれの罪について順次赦免を賜りましたが、周防・主水・関平(政榮:宗友の子)の三名ともに病死いたしました。よって、今後はどうか、養兄である大膳亮の子・梅之助へ、名跡を立てていただきたく、何とぞ再び召し出していただけますよう、このたび赦免を伏してお願い申し上げます。」と、名跡の再興と仕官を願い出ている。廻赦帳は、寛永寺や増上寺で行われる幕府の法事に際して、受刑者の恩赦願いを記録し、関係機関に順次回付して赦免の可否を判断するための帳簿である。赦免は一度で叶うものではなく、段階的に願いを重ねる必要があったため、文化8年(1811)孝恭院(徳川家基)三拾三回御忌御法事、文政元年(1818)浚明院三拾三回御忌御法事、文政11年(1828)の孝恭院様五拾回御忌御法事と大法会のたびに赦免願いを22年間に渡り出し続けている。

そしてついに、文政11年12月「前伏見奉行小堀周防守が退身の兄 大膳亮ガ子 梅之助 旧き家系おぼしめして 召出され 禄米三百俵を下され 小普請に入れられる」と徳川実紀にある通り、名跡の再興と仕官が叶った。その背景には、田沼派の復権という政治的事情、小堀家が流祖・小堀遠州以来の名家であったこと、そして何よりも宗中自身のたゆまぬ努力や活躍があった。

慶応3年(1868)6月24日、江戸屋敷で死去。享年82歳。廣徳寺に葬られている。