小堀遠州と歴代当主

流祖 小堀遠州によって確立された武家茶道の正統な流れを汲み、小堀遠州の茶道を正しく継承する唯一の家系として遠州茶道宗家が存在します。小堀遠州が築いた茶の湯の精神と作法は、歴代の当主によって守られ、今日に至るまで受け継がれています。

廣徳寺は早雲寺(北条氏)の子院として、 元亀・天正の頃(1570-92)小田原に建立され、小田原城落城の際焼失。天正18年(1590)徳川家康に招かれ、神田に廣徳寺と称して建立。寛永12年(1635)下谷へ移転。加賀前田家、会津松平家など諸大名を檀家とし、名だたる家々の墓石や宝塔の建ち並ぶ様は壮観で、「ビックリ下谷の廣徳寺…」と称されるほど隆盛を極めた。その後昭和53年練馬に移転し、現在に至る。 小堀家の墓をはじめ、剣法指南役として名高い、柳生宗矩、十兵衛、宗冬の柳生三代の墓もある。庭は先代である宗慶宗匠が監修している。

小堀遠州

「綺麗さび」への道程 流祖小堀遠州の生涯

王朝時代の幽玄と中世の侘びとを融合させた新たな美意識、「綺麗さび」を確立することで、茶の湯の世界に大きな足跡を残した流祖、小堀遠州。大名茶人でもあった小堀遠州は、江戸幕府初期の有能な行政官であり、建築や造園の名手として多くの作品も残している。

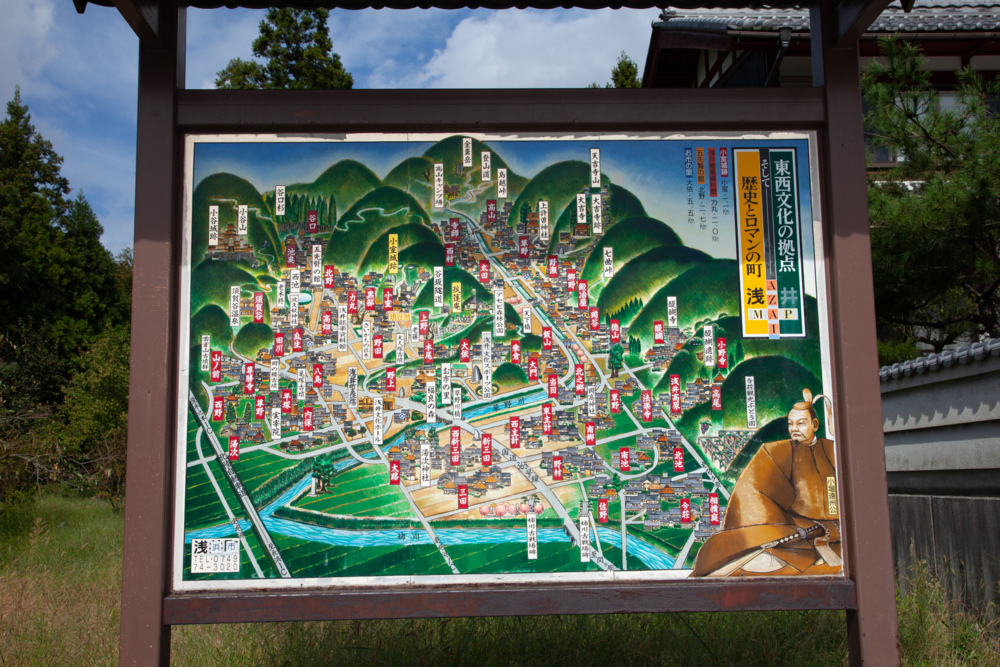

織田信長が天下布武の拠点として、日本で初めて五層の天守閣を備えた安土城を、琵琶湖を望む安土山に築いた天正9年(1579)。同じ琵琶湖の北に位置する坂田郡小堀村(現在の長浜市小堀町)で一人の男の子が産声をあげた。後の小堀遠州である。幼名を作介、元服して正一(まさかず)と名乗った。

藤堂高虎の養女を正室に

父である新介正次は元々浅井家の家臣として仕えていた。しかし信長によって浅井家が滅ぼされると、その才覚を買われた正次は豊臣秀長の重臣となり、太閤検地など主に内政面を担当して活躍した。秀長亡き後は徳川家康に仕え、新介、作介親子はその出世とともに各地を巡ることになる。慶長2年(1597)小堀遠州19歳の時に、築城技術に長けた藤堂高虎の養女を正室に迎えたことは、後の小堀遠州に大きな影響を与えることになる。

関ヶ原の戦いの後、新介はその功により備中国のうち1万4460石(岡山県高梁市)を与えられ大名に列すると、備中国国奉行に任命されて、行政面から幕府を支えることになった。

しかし慶長9年(1604)、江戸に向かう旅の途中に藤沢にて病死する。65歳であった。

駿府城築城の功績で遠江守に

26歳で後を継いだ正一は、早速、後陽成院御所の作事を命ぜられる。その名を世間に知らしめたのは、駿府城の修築であった。慶長10年(1605)に三男・徳川秀忠へ征夷大将軍を譲った家康は、駿府に大御所として入府した。慶長13年(1608)、駿府城作事奉行に命じられた正一は、その功績によって諸太夫従五位下遠江守(しょだいふじゅごいのげとおとうみのかみ)の冠位を与えられた。小堀遠州の登場である。

当時大名は本名でなく冠位で呼び合うのが慣わしであり、遠江守となった正一は以降小堀遠州と呼ばれるようになった。元和5年(1619)41歳の時には、近江浅井郡へと所領替えとなり、小室(こむろ)藩主として、30年ぶりに故郷へ戻ることになった。ただ小堀遠州をはじめ歴代の小室藩の藩主は幕府の重要な役職に就いていたので、ほとんどこの地に居ることはなかった。

小堀遠州は名古屋城天守閣、大坂城天守閣、二条城、桂離宮、仙洞御所など日本を代表する城、御所の作事に携わった。さらに龍光院内密庵(みったん)席。孤篷庵、南禅寺方丈庭園、金地院鶴亀の庭など、数多くの建築、造園にも携わった。また、幕府の行政官として近江国奉行、河内国奉行、伏見奉行などの要職を歴任した。伏見奉行は生涯にわたってその任にあり、行政官としてもその手腕を発揮した。

伏見を舞台に茶人たちと交友

文禄2年(1593)15歳の小堀遠州は古田織部について茶の湯を習い始めた。同時期に春屋宗園禅師のもとに参禅をする。織部がその代名詞ともなる「へうげもの」の茶碗を使って世の茶人たちを驚かし、茶の湯の名人として世に知られるのは慶長4年(1599)その6年後になる。師のひょうげた茶碗を見た小堀遠州がどのように思ったのか、興味深いところである。この頃の京都・伏見には織部を中心に、小堀遠州はもちろん、上田宗箇(宗箇流の祖)、金森可重(宗和流の祖、金森宗和の父)、桑山元晴(石州流の祖、片桐石州の祖である宗仙の兄)など、武家茶人が集まった。利休亡き後、伏見を舞台に次代を担う茶人たちが交友したのだ。そして21歳となった小堀遠州は、初陣となる茶会をこの年に催した。

禅に傾倒、「大有」の道号を受ける

禅に傾倒した小堀遠州は、慶長14年(1609)遠州31歳の時に春屋禅師より「大有」の道号を受ける。慶長17年(1612)には、江月和尚を開基として孤篷庵を建立した。記録に残る生涯400回ほどの茶会の多くは、寛永期以降に開かれたものである。招かれた客は、延べ2000人にも及び、徳川将軍をはじめ僧侶、公家、大名、文化人、商人、町人、職人と、幅広い層にわたっている。

小堀遠州の茶の湯の特色は「綺麗さび」に集約される。「綺麗」という言葉は、優美で洗練され、装飾性に富んだ、江戸時代を象徴する美意識であった。その中心に小堀遠州がいたのである。

王朝文化、東山文化、さらには王朝時代の幽玄と中世の侘びとを融合させた新たな美意識が「綺麗さび」であり、武士の生き方でもあった。

掛物に和歌を、和物の茶入も

小堀遠州は禅の高僧による書の墨蹟が中心だった掛物に、和歌も用いるようになり、中国からの渡来品である唐物中心だった茶入の世界には、瀬戸茶入を中心に和物(日本製)の焼物を導入。本歌取りの手法を導入して茶入に歌銘を付与するなどして新たな価値を加え、後世に中興名物と称される茶道具の名物を選定した。各藩の大名たちは小堀遠州の指導を仰ぎ、各地の窯を指導、世に遠州好みと呼ばれる茶道具を数々送り出した。

寛永13年(1636)、58歳の時に、江戸品川御殿において三代将軍徳川家光に献茶。以来将軍家茶道指南役として、その名を不動のものとした。晩年の寛永19年(1642)から正保2年(1645)までの足掛け4年間は、特に「遠州の江戸詰」といわれ、家光が将軍家文化の興隆を望んでその膝下に在勤させたのである。4年の江戸詰を終える際、家光から立花丸壺の茶入を拝領した。正保4年(1647)2月6日、伏見奉行屋敷で死去。享年69歳。孤篷庵に葬られた。

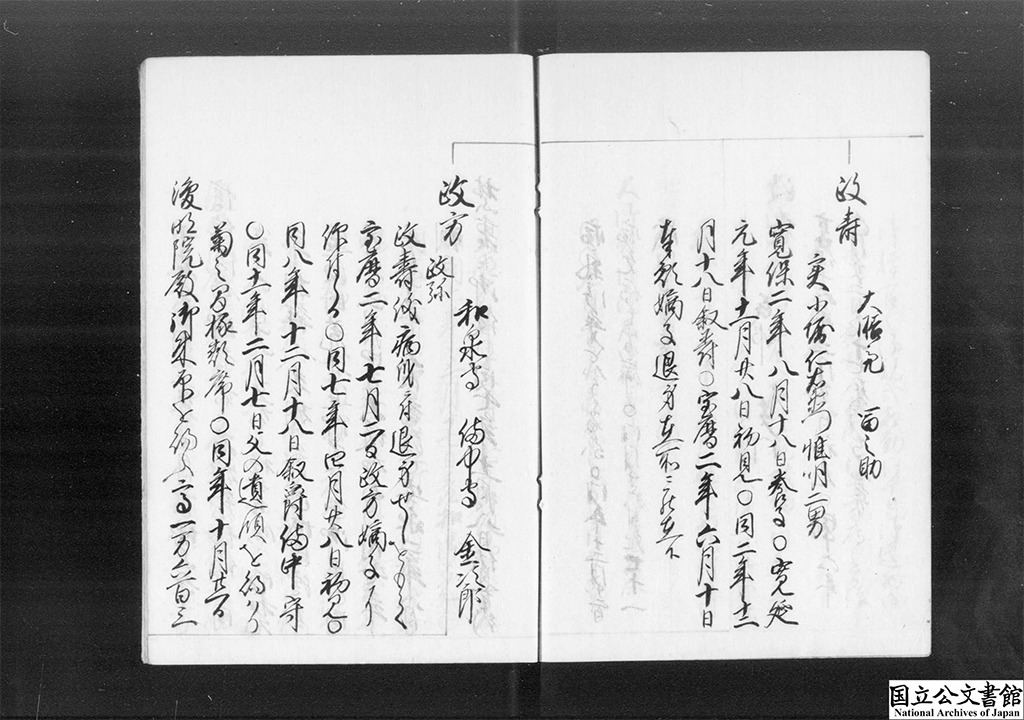

二世 小堀正之(宗慶)

弱冠8歳、天皇の御前で揮毫

遠州46歳の時に嫡子となった小堀正之は、幼少の頃から遠州の茶友であった寛永の三筆の一人、松花堂昭乗に師事し、書を学んだ。あまりに能書であったことから、その評判を聞きつけた後水尾天皇が中宮御所に召して、弱冠8歳の時に天皇と東福門院の御前で揮毫するという栄誉に浴した。東福門院は後水尾天皇に嫁いだ徳川秀忠の娘、和子(まさこ)である。

神童と呼ばれた小堀正之は、茶の湯も12歳の時には、禅僧である江月和尚、天祐和尚の相伴として父遠州の茶会にも列席し、幼少の頃からその薫陶を受けていたと思われる。さらに17歳の時には遠州一世一代の舞台である将軍徳川家光への茶会で、給仕をつとめるなど茶の道を極めていった。

江戸在住の折には諸大名など迎える茶会を何度も開くなど、茶人としての評判は父譲りと人気があったと伝えられている。幕閣への参加を求められるも、遠州の強い希望もあり要職への就任を断った。遠州自身、伏見奉行や作事にも携わり、重い役職につくほど、交際費も膨大に腫れあがり、藩政に大きな負担を与えることを危惧していた、それ故、家を守るためにも、中央から離れた立場にいることを望んだからである。

近江孤篷庵を建立

遠州の死後、正之は将軍、諸大名、家臣、旧友たちに多くの茶道具を形見分けした。また、遠州のため地元小室に孤篷庵を建立した。京都の孤篷庵に対して、今では近江孤篷庵と称されている。55歳で亡くなり、下谷の廣徳寺(現在は練馬)に葬られた。この廣徳寺がのちに代々の墓地となっている。

三世 小堀政恒(宗實)

「遠州蔵帳」を編纂

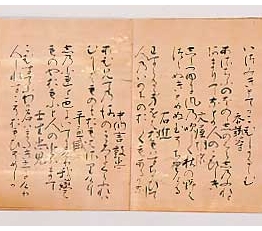

小堀正之の嫡男、政恒(まさつね)の功績は、現代の茶道研究でも基礎となっている「遠州蔵帳」の名で呼ばれている、「小堀家器財帳」を作成したことにある。遠州以来三代に渡る茶道具の来歴をまとめたものである。遠州の所有した道具、好んだ道具や自作の茶杓などを含む。茶法は父宗慶に学び、書は藤田乗因に就き遠州、宗慶と続く定家様を継承し、「恵慶集」など古典の書写もよくしている。

元禄七年(1694)1月2日死去。享年46歳。廣徳寺に葬られた。

四世 小堀政房(宗瑞)

将軍綱吉の御前で講釈

四世小堀政房(まさふさ)は、父小堀政恒(宗實)が46歳で亡くなったこともあり、10歳で家督を継いだ。兄が3人いたが、みな早世したため嫡子となった。茶道ははじめ父である小堀宗實から、父亡き後は小堀家の茶頭であった桜山一有と大叔父である小堀土佐守政武(政貞)より茶法を受け継いだ。小堀政武は小堀遠州の子供の中で、一番出世した人物として知られている。小堀遠州63歳の時の子で、母が徳川家綱の乳母となったことから、政武は将軍との乳兄弟ということになり、小姓となって出世。従五位下土佐守の冠位を得た。小堀政房は将軍綱吉の前で講釈をするなど学にも通じていたが、残念ながら29歳で若くしてこの世を去った。数少ない遺物を見ると、流祖さながらの定家様の箱書もあり、遠江守に叙せられことから「後の遠州」とも呼ばれている。

正徳3年(1713)10月16日死去。廣徳寺に葬られた。

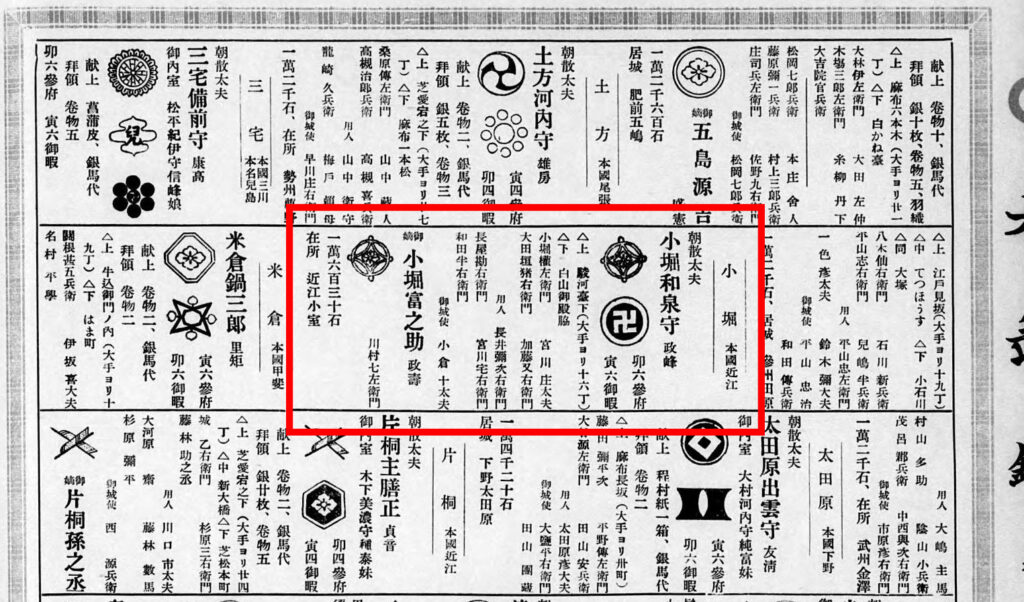

五世 小堀政峯(宗香)

幕府直轄の武官長に抜擢

四世小堀政房(宗瑞)には子がいなかったので、その後は三世小堀宗實の末の子小堀政峯(宗香)が養子となり、五世を継承した。18歳の時に将軍綱吉の小姓となるも、その翌年兄の四世小堀政房が亡くなったことから役を許され、その後本家を継承することとなった。34歳の時に大番頭(おおばんとう)に抜擢される。大番頭というのは幕府直轄の武官の長で、今でいうと自衛隊の統合幕僚長のような存在となる。その後、伏見奉行、さらには吉宗、家重、家治、3代にわたって若年寄を勤めるなど、幕閣の一員として活躍した。若年寄は旗本などを管轄する老中に継ぐ役職で、1万3千石の小堀家にとっての出世頭ともいえる最高位の役職でもあった。

茶道に関しては父宗實が5歳の時に亡くなったため、兄の小堀政房と共に大叔父である十左衛門政貴や土佐守政武から茶法を受け継ぎ、次世代の六世小堀政壽と七世小堀政方に茶法を伝承した。

宝暦10年(1760)12月16日死去。享年71歳。廣徳寺に葬られた。

六世 小堀政壽(宗延)

養子に入るが、19歳で隠居

五世小堀政峯(宗香)の嫡子であった小堀政養(まさやす)は17歳で亡くなった。次男の小堀政報(まさつぐ)は小堀玄蕃政郷(げんばまささと)の養子になる。政郷は遠州の弟の正行の家系である。三男小堀政寧(まささだ)は、22歳で亡くなる。そして四男小堀千彌(せんや)は早世し、五男小堀政展(まさのぶ)は小堀政報(まさつぐ)の養子になった。このように5世小堀政峯(宗香)は多くの子に恵まれながら、早くなくなったり養子にやったりしたため跡継ぎがいない状況となり、養子を取ることになる。嫡子となったのは、妻が五世小堀政峯の長女であった小堀仁右衛門惟貞(これさだ)の次男、小堀政壽(まさひさ)だった。惟貞の祖先は遠州の弟、正春になる。寛保二年、政壽を養嗣子として幕府に願い出、養子として認めれれた。寛延元年、十五歳の時に将軍家重に拝謁し、従五位下大膳亮に叙任した。しかし、その後、五世小堀政峯に男子が誕生したため、六世小堀政壽は19歳で、小室に隠居することになる。茶は五世小堀政峯や小堀家茶頭の富岡友喜などから伝授された。伝えられた作品は少ないが、定家様によって書写さされた百人一首冊子本や茶杓など、遠州流を正しく継承していたことがわかる。

七世 小堀正方(宗友)

政争に巻き込まれる苦難

七世小堀政方は、大番頭、伏見奉行へと出世。しかし、天明5年、伏見騒動に巻き込まれ、御用金賦課問題等で幕府に訴えられる。これについては当時の政治的背景を考慮に入れる必要がある。田沼時代がちょうど終焉を迎えた時期で、松平定信が老中になり田沼派を一掃した。田沼意次の失脚により、田沼派と見なされた幕閣、諸大名は一掃され、小堀家も改易となり、大名家としての時代を終えた。これを機に小室藩は取り潰しとなり、町が消え去ることとなった。

遠州流茶道の奥義を残す

茶道に関しては、父5世小堀政峯より茶法を受け継ぎ、小堀家の茶頭であった富岡友喜と共に、「喫茶式」「数寄記録」などを著す。茶道の乱れを嘆き、古儀の伝達と遠州流の正統を伝えるため、遠州流茶道の奥義を残し、今日の遠州流茶道のまとめ役を果たした。また、作品等も数多く伝来している。小堀政方の男子の多くは若くして亡くなり、政方の家系は途絶えることになる。

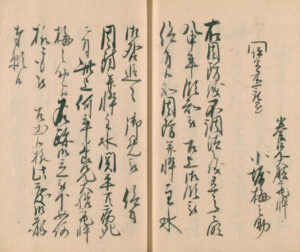

八世 小堀政優(宗中)

幕臣に復帰した、小堀家中興の祖

六世小堀政壽の嫡子として近江の小室に生まれ、幼名を「梅之助」と称した。小室の領地が没収されてからは、京都大徳寺孤篷庵で育った。

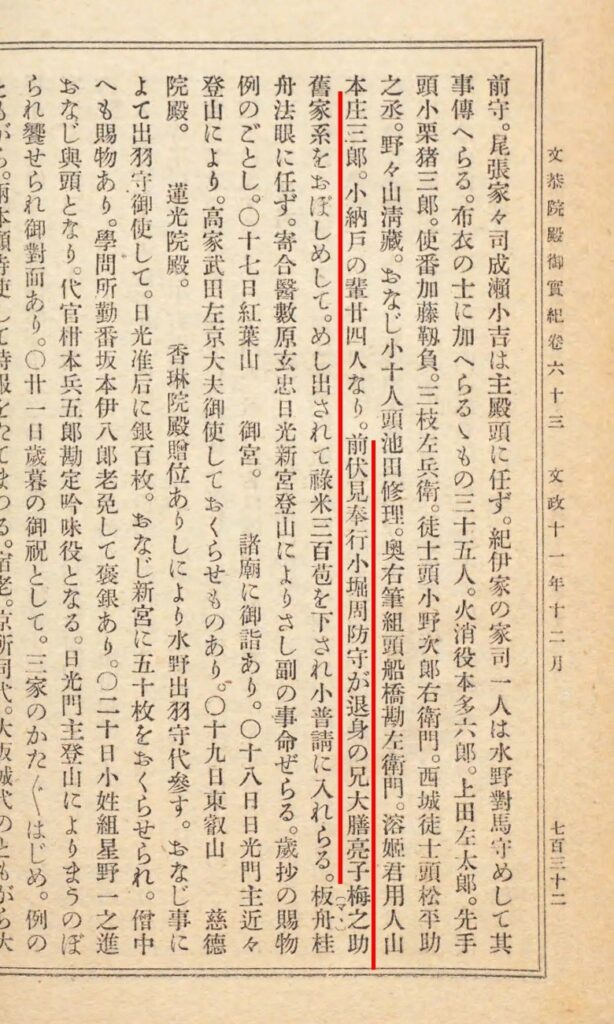

松平定信が失脚した後、田沼派であった水野忠成が徳川家斉の信任を得て老中になり、田沼意次の後を継いだ田沼意正を引き立てて、意正は側用人まで出世する。田沼派の復権により、小堀家も御家再興が許され、四十年という長い浪々の身から、文政十一年(1828)、「前伏見奉行小堀周防守が退身の兄 大膳亮ガ子 梅之助 旧き家系おぼしめして 召出され 禄米三百俵を下され 小普請に入れられる」と幕府の記録(徳川実紀)や「小堀家先祖書」にある通り、小身ながら幕臣として召され、小堀家を再興した。改易時に親戚に引き取られていた遠州以来の諸道具も戻され、茶家としても復活した。天保3年9月23日には、第十一代将軍徳川家斉公に拝謁し、安政4年御先手鉄砲頭(役高1500石)の役職を務めた。

小堀遠州の正統な継承者

孤篷庵で育った小堀宗中は、茶法を小堀家茶頭の富岡友喜や辻宗範に習ったといわれている。辻宗範という人は小堀家の領地であった国友町出身で、幼いころから富岡友喜について茶道だけでなく語学を学んだという。そして文化6年(1809)にその奥義を宗中に再伝授したと伝えられている。

江戸に出てからは、分家の小堀権十郎家と共に茶道の正統を守り続け、弟子をとり、遠州流茶道の伝承に努めた。改易後の小堀宗中の動向を知る数少ない資料として、三春藩(現在の福島県田村郡三春町)大目付役・草川七左衛門の著した「茶之湯之日誌」がある。この日誌には、再興前の小堀宗中の江戸における遠州流の茶会や稽古の様子が記されている。そこには、小堀宗中を「小宗甫候(小堀遠州)嫡孫」と書いていることからも、御家再興前から小堀宗中が小堀遠州の正統な継承者であることが世間に知られていたことがわかる。この日誌には、草川七左衛門が深川富吉町に住んでいた小堀宗中のもとで稽古をし、また築地飯田町にあった小堀権十郎家とも親しく交わり、宗中家と権十郎家の両家を行き来していたことを知ることができる。さらに、2月6日には遠州忌が執り行われていた記事もあり、小堀宗中が遠州流茶道を教えながら伝統を守り続けていたことがわかる。この両家の関係性は再興後にも続き、権十郎家に小堀宗中の次男が養子に入り、権十郎篷露として、幕末の遠州流茶道を支えてきた。

当代一の目利き

幕臣となってからは、大名、旗本、商人など、その教えを受ける者が多く出た。目利きの誉れ高く、尾張徳川家に招かれて、茶道具の分類、整理をした。そして尾張徳川家城代家老の竹腰篷月や横井宗恩など、同家の家臣たちに遠州の茶を伝授。大名では酒井家・松浦家・溝口家・鍋島家との親交も深い。文化人との交流も盛んで、なかでも狩野派•木挽町家の人々とは栄川院典信、養川院惟信、伊川院栄信、晴川院養信、勝川院稚信と四代にわたっての付合いがあった。さらに国焼の指導、流祖 遠州を思わせるような働きをしたところから、遠州流中興の祖といわれている。宗中の門下では、酒井宗雅の茶堂のちに酒井抱一の門下に入った橋本抱鶴、加賀前田公の茶堂の田中孝逸、仙台伊達公の茶堂の渡辺玄敬、上野寛永寺代官の田村尭中、茶器の鑑定に長じ当時第一と称せられた赤塚宗輯、庄内酒井家臣の喜早蔀、和田新兵衛、そして石黒忠悳(ただのり)などが知られている。石黒忠悳は日本で初めての軍医制度を取り入れるなど医療界に大変貢献した人で、宗中、九世宗本に茶を学び、十世宗有、十一世宗明を良く助け小堀家発展のために大いに寄与した。

更に、宗中の業績で、茶道研究上の資料として重要な存在である、『茶道四祖伝書』の編集があげられる。茶道完成期の四人の巨匠である、千利休・細川三斎・古田織部・遠州の茶会記等を分類整理し、四巨匠の茶道に対する考え方、その言動を知るに欠く事の出来ない、資料を作り上げた事である。

本家である証

享和三年(1803)、叔父である七世・宗友が亡くなり、翌年の享和4年(1804)には父・六世宗延も没した。その後、文化3年(1806)九月、浚明院(徳川家治)の二十五回忌法要が東叡山(寛永寺)で営まれた際、宗中が赦免を願い出た記録が廻赦帳に残されている。そこには、次のように記されている。

「評定所可座懸。元伏見を小堀和泉守事周防 養兄大膳亮忰 小堀梅之助。右、周防儀不調法之儀有之、天明八申年、領知被召上、御預被仰付候処、周防并忰 主水、御咎口追々御免被仰付、周防并忰主水・関平共病死に付、此上何卒、養兄大膳亮忰 梅之助より名跡御立被下、如何様にも 被召出候様、此度御赦奉存候。」現代語にすると、次のような内容である。

「評定所において審議すべき件。元伏見にて仕えておりました小堀和泉守こと周防、その養兄・大膳亮の子息小堀梅之助。右の周防は、不始末を起こしたため、天明8年(1788)に領地を召し上げられ、預け置きの処分を受けました。その後、周防とその子主水(政登)は、それぞれの罪について順次赦免を賜りましたが、周防・主水・関平(政榮:宗友の子)の三名ともに病死いたしました。よって、今後はどうか、養兄である大膳亮の子・梅之助へ、名跡を立てていただきたく、何とぞ再び召し出していただけますよう、このたび赦免を伏してお願い申し上げます。」と、名跡の再興と仕官を願い出ている。廻赦帳は、寛永寺や増上寺で行われる幕府の法事に際して、受刑者の恩赦願いを記録し、関係機関に順次回付して赦免の可否を判断するための帳簿である。赦免は一度で叶うものではなく、段階的に願いを重ねる必要があったため、文化8年(1811)孝恭院(徳川家基)三拾三回御忌御法事、文政元年(1818)浚明院三拾三回御忌御法事、文政11年(1828)の孝恭院様五拾回御忌御法事と大法会のたびに赦免願いを22年間に渡り出し続けている。

そしてついに、文政11年12月「前伏見奉行小堀周防守が退身の兄 大膳亮ガ子 梅之助 旧き家系おぼしめして 召出され 禄米三百俵を下され 小普請に入れられる」と徳川実紀にある通り、名跡の再興と仕官が叶った。その背景には、田沼派の復権という政治的事情、小堀家が流祖・小堀遠州以来の名家であったこと、そして何よりも宗中自身のたゆまぬ努力や活躍があった。

慶応3年(1868)6月24日、江戸屋敷で死去。享年82歳。廣徳寺に葬られている。

九世 小堀正和(宗本)

遠州と遜色ない書の達人

父小堀宗中が孤篷庵在住の時に京都に生まれた。16歳の時御家再興が許された宗本は、茶法及び書を宗中に、絵は狩野派を習熟した。現在の遺品その他を参照すると、能く父宗中の風を学び、父子合作にも厳しかった宗中の意を汲み、諸般にわたって研鑽している。遠州と遜色ないほどの能書だったという。名器過眼禄及び古文書の整理、茶法の相伝等においても父の手助けをした。天保年間(1830~44)に催した茶会記録も遺されている。父小堀宗中79歳のときに、15代将軍徳川慶喜のお供で上洛の折に、京都で父に先立って亡くなる。52歳の生涯であった。

十世 小堀正快(宗有)

茶道衰退期に宗家を守る

十世小堀正快(まさよし)は、父九世小堀宗本が祖父八世小堀宗中よりも先になくなり、さらには宗中も亡くなった。明治維新を迎えた時には、小堀正快は11歳だった。茶頭であった和田新兵衛と共に研鑽し、茶法に修熟した。明治初期、小堀宗有はまだ幼い上に武家文化の茶道は衰退していた。

明治新政府で行政官支配となり、麻布市兵衛町に屋敷を賜り、東京士族となった。一時期大徳川家よりお召しかかえの沙汰があったが、枢密院顧問官石黒忠悳子爵の勧めにより、流祖遠州より伝承した茶道を一般に公開相伝することを決意、遠州流茶道の普及に専心した。第二回観古美術会開催にあたり、佐野常民伯爵の依頼もあって小堀家伝来の器財を公開、また御臨席の親王殿下・妃殿下及び大臣参議の方々にお茶を供し、遠州の茶道を披露し名声を博した。

後援者の一人、石黒忠悳の勧めによって明治二十九年には初めて女性に門戸を広げるなど、遠州流茶道の一般化を図った。第一号の女性門人は松村すず。大正七年には家元顧問となり、門弟を指導した。女性門下には、歌舞伎座、明治生命館、鳩山一郎邸の設計で知られる岡田信一郎の妻、岡田静などが知られている。岡田静は、萬龍という東京一の売れっ子芸妓。萬龍は絵はがき美人として人気を博し、1908年に「文芸倶楽部」誌が主催した芸妓の人気投票「日本百美人」で9万票を得て第一位となり、三越のポスターなどにも登場した。「酒は正宗、芸者は萬龍」と流行歌にも歌われるほど評判を呼んだ。

十一世 小堀正徳(宗明)

門人や支援者らと流派を拡大

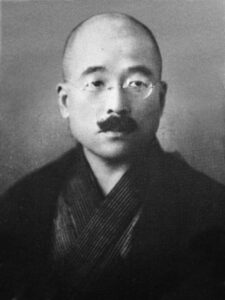

明治21年(1888)生まれた小堀正徳は、明治42年(1909)年、父十世小堀宗有が亡くなり22歳で十一世家元を継承した。東京美術学校で彫刻・塑像を習得し、また日本画も狩野探令に師事した。その人柄は温厚篤実で人々の信を一に集め、廣徳禅寺福富以清和向より、金剛経の「応無所住而生其心」の「其心」を庵号として贈られ、自らも一貫子と号した。

地方に出向き茶道教授

家元を継承した小堀宗明は遠州流の茶道教授方針や相伝の規則を定め、大久保北隠や式守蝸牛ら江戸千家の人々と茶道協会を設立した。これが現在の東京茶道会につながっている。明治神宮における献茶式も当時の有馬宮司より依嘱され、敬心会を発足、第一回の奉仕を行った。自身は青山に楽山祠(らくさんどう)、無習軒などの茶室を構え、茶道を教えた。また、地方に出向いても茶道を教授し、遠州流の拡大に力を注いだ。

益田鈍翁をはじめ大正茶人たちとの交流も厚く、宗明には多くの門人や支援者がいた。大正8年(1919)、高谷宗範が京都木幡に松殿山荘という広大な山荘を巨額の建設費をかけて建設、そこでの茶道大学を構想した。その山荘をすべて提供する条件で宗明を迎えようとしたが、小堀宗明は石黒忠悳と相談のうえその申し出を断り、東京で活動を続けることにしたという話も残っている。

昭和12年(1937)、石黒忠悳、三井泰山(永坂三井家)、近藤重彌、七海兵吉、吉川兵次郎らと泰和会を結成。後に団伊能、三井高大らも加わり、遠州流の発展に大きく寄与した。

戦争が激しくなると、国民の服装は男女とも厳しく規制されたが、茶道は特別に着物の着用が認められていた。だが、人目を憚ったのか、女性は茶会場までモンペを着用し、寄付でモンペを脱いで茶会に臨んだといわれている。

十二世 小堀正明(宗慶)

「今遠州」として名声を博す

現代の遠州流茶道の名声を一段と高めたのが十二世小堀宗慶である。大正12年、十一代小堀宗明の摘男としてうまれ、父より幼いころから薫陶を受け18歳にして真台子の伝授を受ける。

学徒出陣、シベリアに抑留

東京美術学校日本画家に学んだが、昭和18年に学徒出陣。出陣にあたっては、小泉親彦、三井高大、団伊能らの後援で星岡茶寮にて盛大な出陣茶会を催した。昭和20年5月に満州へ行き、8月に当地で終戦を迎え、そのままシベリア・タイシェット地区に抑留された。極寒の中辛苦に耐えて4年後に帰国。昭和25年3月、音羽護国寺において二世宗慶号の襲名披露大茶会が開催される。小堀宗慶の供茶で始まったこの茶会は、大名物茶入「遅桜」、茶碗「馬蝗絆」が使われるなど歴史に残る大茶会となった。

「国民皆茶」をモットーに

昭和37年父十一世小堀宗明死去により十二世家元を継承、茶道界のリーダーとして、建築から造園、伝統工芸の分野まで指導力を発揮し、東京茶道会の理事長として流儀だけではなく茶道界全体の発展にも尽力した。また、オランダ、シンガポールをはじめ、海外での遠州流普及、親善にも努めた。昭和53年には日本橋・三越で「生誕四百年記念 小堀遠州展」を開催、小堀遠州の名を多くの人たちに広めた。永年の功績に対して平成4年には都知事表彰、平成5年には勲四等旭日小綬賞を受賞。また、香道、大和絵、定家様、茶花も第一人者としての評価を受けるなど、総合芸術である茶道を極めた芸術家として「今遠州」として名声を博した。平成13年、嫡男宗実には家元を継承させ、自身は紅心宗慶として十三世家元の後見はもちろんのこと、茶の湯を軸とした幅広い活動を続けた。平成23年死去。89歳だった。

十三世 小堀正晴(宗実)

正晴 号・不傳庵 宗実 当代

茶道を極め、遠州さながらのプロデュース力

昭和31年(1956)9月17日、十二世宗慶の長男として生まれる。昭和54年学習院大学法学部卒業の後、臨済宗大徳寺派桂徳禅院にて、大徳寺五百十八世福冨以清禅師のもとで禅の修業を積み、昭和56年師より「宗以」の号を授かる。

昭和58年副家元に就任。副家元の時代には、遠州流茶道連盟青年部全国連合会理事長、同連盟国際部部長を歴任。

平成12年大徳寺管長福冨雪底老師より、「不傳庵」「宗実」の号を授かり、平成13年元旦より、十二世小堀宗慶の後継として、十三世家元を継承する。

その後、家元として全国の門人や職方への指導に力を注ぐとともに、各地で献茶式を執り行い、茶道を通じた地域貢献にも積極的に取り組んでいる。現在、家元が全国で開催する茶事や茶会は数寄者から高い評価を得ている。また、茶道具に対する造詣の深さは当代随一と云われ、書においても鎌倉時代の歌人藤原定家の書風である「定家様(ていかよう)」の後継者でもある。また、茶花においても第一人者とされ、流祖小堀遠州公からの道統を現在まで見事に引き継ぎ、総合芸術である茶道を極めている。更には、建築や作庭の設計監修、平成26年には世界初の茶道ドキュメンタリー映画「父は家元」に出演・監修。同年には世界最古のぬいぐるみメーカー「シュタイフ社」とのコラボレーションにより世界限定「茶道テディベア」を製作するなど、遠州公を彷彿とさせる卓越したプロデュース力を発揮している。

「茶道」の普及・発展に努める『茶の湯を通して心を豊かに』をモットーに、日本の伝統文化の普及と精神文化の向上に努め、海外においても文化交流活動を積極的に行なっている。特に次世代を担う青少年の育成にも茶道を取り入れ、世界中で子供たちに向けて茶道講座「遠州流茶道こども塾」を開講。

平成27年には、シンガポール共和国独立50周年に際し、長年にわたり両国親善に寄与した功績が認められ、日本国大使より表彰を受ける。

平成28年には「第35回ベストファーザー イエローリボン賞」を受賞(学術・文化部門)。

令和元年には「令和元年度外務大臣表彰」、令和2年には「令和2年度文化庁長官表彰」を受賞。

現在も国内外を問わず日本を代表する伝統文化「茶道」の普及・発展に日々努めている。

【建築物設計・監修】

・黄金の茶室 <東京都中央区・はせがわ銀座本店> 平成13年

・遠州流茶道文化会館 <福岡県福岡市> 平成15年

・聚想庵 <東京都港区・日本オラクル24階> 平成20年

・蒼天庵 〈愛知県みよし市・NAITOみよし工場3階> 平成24年

【その他監修】

・ドイツ・シュタイフ社 世界限定「茶道テディベア」 平成26年

・多用途自動昇降デスク「流麗」 令和4年

・不傳庵好 茶箪笥「翔壽」 令和7年

・不傳庵 茶花こよみ 年毎

【受賞歴】

・シンガポール日本国大使表彰 平成27年

・第35回ベストファーザーイエローリボン賞 平成28年

・令和元年度外務大臣表彰 令和元年

・令和2年度文化庁長官表彰 令和2年

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 感謝状を賜る 令和2年

・シンガポール国立大学茶道部創立35周年記念 表彰 令和6年

【最近の主な献茶式】

・黒田長政公400年忌報恩崇福寺 献茶式 令和4年4月

・薬師寺東塔落慶法要 献茶式 令和4年4月

・薬師寺高田好胤和上27回忌法要 献茶式 令和5年6月

・春日大社 献茶式 令和6年9月

・熱田神宮 献茶式 令和6年10月

・寛永寺創建400周年慶讃記念法要 献茶式 令和7年10月